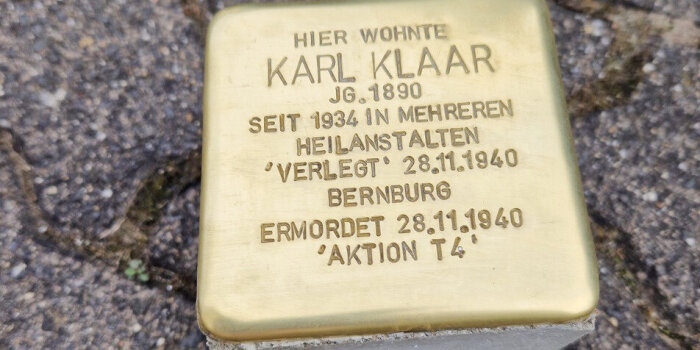

Erfurts erster Stolperstein: Wer war Karl Klaar?

Wer war Karl Klaar? Er wurde am 10. Juli 1890 in Lengsfeld, ab 1896 Stadtlengsfeld, in eine jüdische Familie geboren. Mit 29 Jahren wurde der Kaufmann Mitinhaber der gerade gegründeten Erfurter Firma H. Schloß, einer Wäsche- und Schürzenfabrik mit Textilwarengroßhandlung, und kam dafür von Berlin nach Erfurt. Ab 1928 fungierte das Unternehmen als Erfurter Tapisserie-Manufaktur Klaar und Schloß.

Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme am 30. Januar 1933 wurde Karl Klaar wie alle 1.290 Jüdinnen und Juden in Erfurt zum Ziel antisemitischer Angriffe. In einer von der Erfurter NSDAP-Kreisleitung 1935 erstellten Liste, in der die Bevölkerung „gewarnt wird vor nicht-arischen Firmen“, wurde auch die Tapisserie-Manufaktur Klaar und Schloß in der Trommsdorffstraße 5 aufgeführt. Ein Jahr später wurde die Firma im Zuge der „Arisierung“ enteignet und Karl Klaar damit seiner finanziellen Existenzgrundlage beraubt.

Seit 1930 ließ sich Karl Klaar mehrfach in der Heil- und Pflegeanstalt Pfafferode nahe Mühlhausen behandeln. Nach fünf Monaten in der Landesheilanstalt in Hildesheim lebte er ab Ende 1934 in der Heil- und Pflegeanstalt Pfafferode. Im September 1938 ließen sich die Eheleute Karl und Helene Klaar scheiden.

Seit 1933 war das deutsche Gesundheitssystem systematisch auf die Ziele der „Erb- und Rassepflege“ ausgerichtet worden. Menschen mit psychischen, geistigen und körperlichen Beeinträchtigung galten als „nutzlos“, Jüdinnen und Juden als „fremdrassig“. Als jüdischer Patient in einer Heil- und Pflegeanstalt war Karl Klaars Leben damit doppelt bedroht

Von Januar 1940 bis Sommer 1941 wurden in der „Aktion T4“ 70.000 Menschen in Heil- und Pflegeanstalten zur Ermordung ausgewählt und in Tötungsanstalten gebracht. Nach dem Gasmord mit Kohlenstoffmonoxid wurden ihre Leichen in extra für diesen Zweck gebaute Verbrennungsöfen der Berliner Firma Kori und der Erfurter Firma Topf & Söhne verbrannt.

Karl Klaar wurde Opfer dieses ersten systematisch organisierten Massenmords im Nationalsozialismus. Von Pfafferode aus wurde er im August 1940 über verschiedene Zwischenanstalten am 28. November 1940 in die „T4“-Tötungsanstalt Bernburg gebracht und sofort ermordet. Erst eine Woche vor seiner Ankunft war dort mit dem Massenmord begonnen worden.

Karl Klaar starb vier Monate nach seinem 50. Geburtstag.